今年の日本は、またしても“異常”が“通常”になりつつあることを示しました。

9月に入ってもいまだに猛暑が続いており、全国各地で30℃を超える真夏日が連日観測されています。

例年なら秋の気配が感じられる時期にもかかわらず、残暑というより“延長された夏”が続いている感覚です。

東京は2025年8月、観測史上初めて猛暑日(最高気温35℃以上)が10日連続という記録を更新。

6~7月の平均気温も過去最高水準で、酷暑の長期化が肌感覚だけでなく統計でも可視化されています。

気象庁の長期解析では、日本の年平均気温は100年あたり約1.40℃上昇。

「たまたま暑い年」ではなく、基調の上昇トレンド上に記録的高温が重なっているのが実態です。

さらに「季節の質」を決める極端現象でも変化が進みます。

近未来の日本で「何が、いつ、どう変わる」のか

① 春:桜はさらに前倒し、入学式の満開は“レア”に

民間気象の開花モデルは、“平年並みか早い”開花が続くと見込み、東・北日本で前倒し傾向を示しています。

積算温度と秋冬の低温状況を加味した予測式でも、前線の北上が早い年が増える見立てです。

開花定義(標本木で5~6輪開花、満開=つぼみ80%開花)に照らしても、3月下旬の大都市圏ピークは今後の“新常態”。

卒業式・入学式と満開が重なる確率は下がります。

生活・観光への具体影響

・卒業・入学の式典写真で満開を狙える確度が低下 → 校内装飾・ロケーション分散の工夫が必要

・“早咲き・遅咲きスポット”の周遊提案で観光分散を設計(見頃の波を活用)

② 秋:紅葉の「最遅」更新が常態化、色づきの鮮やかさも鈍化

2025年の紅葉見頃は、全国的に例年並みかやや遅めと予想されています。

これは、今夏以降の気温が平年より高めに推移し、朝晩の冷え込みが弱い可能性があるため、紅葉の進行がやや鈍化するとの見方です。

例えば関東地方では、

- 山間部では10月上旬から色づき始めることが予想され、

- 都心部では11月上旬〜12月上旬が見頃となりそうです。

関西地方も例年同様、10月下旬〜12月上旬に見頃を迎える見込みです。

こうした気候の傾向により、高温の秋では朝晩の寒暖差が縮小し、紅葉の発色が鈍くなるリスクがあります。

名所では“赤のピーク”の期間が短くなったり、色づきがくすむこともあり得るため、観光の満足度にも影響を及ぼす可能性があります。

生活・観光への具体影響

混雑緩和策として:「紅葉 × 温泉 × グルメ」といった組み合わせによる長期滞在プランを提案し、観光客の分散を図る戦略が有効です。

ライトアップへの対応:見頃が変動しやすいため、ライトアップの終了時期を柔軟に設定し、ピークを逃さない“動的ダイヤ”方式の導入が望まれます。

③ 夏:熱中症リスクの高温・高湿“連続波”

気温だけでなく湿度も高止まりする日本の夏は、体感的な危険度(暑さ指数=WBGT)が上がり続けるシナリオが濃厚です。研究機関の試算では2065年前後に午後の屋外運動が国内の広域で困難化する可能性が示され、学校行事や地域スポーツは時間帯・季節の抜本見直しが視野に入ります。

「北海道マンゴー」は夢物語ではない

すでに北海道・十勝や道東で、温泉熱や雪氷エネルギーを活用したマンゴー温室栽培が動き出しています。

例えば十勝の企業ではビニールハウス3棟・約300本を栽培し、冬季出荷ブランドまで構築。

夏は雪氷で冷却、冬は温泉熱で加温する“北国版カーボンスマート温室”の実装例です。

収量は猛暑年に打撃を受けたものの、気候リスクに地域資源で対抗するモデルとして注目度は高まっています。

道東・弟子屈町でも地熱(温泉熱)で秋冬収穫の「摩周湖の夕日」マンゴーを展開。

2017年から地熱活用を町ぐるみで推進し、地域ブランド化の芽が生まれています。

AI視点の示唆

・2030年代:ハウス・施設園芸による熱帯果樹の“点”の成功事例が増加

・2040年代:再エネ熱・省エネ技術の普及で“面”へ拡大、「北海道マンゴー」はニッチ高付加価値の定番に

・課題:初期投資、技術継承、猛暑年の冷却エネルギー確保、販路の安定

米・野菜・果樹は「適地の再配置」が現実解に

懸念の中核は“従来作物の不適化”です。稲は登熟期の高温で白未熟粒(品質低下)が増え、収量・価格形成に影響。

各地で高温耐性品種への切替・ブレンド販売が進む一方、高齢化した農業現場で品種・栽培体系を変える負担は小さくありません。

猛暑年の現場ルポや需要逼迫の報道が続く背景には、登熟期+2℃級の高温が“例外”でなくなっている現実があります。

5年以内の打ち手

・高温耐性品種(コシヒカリBL以外の地域オプション含む)への段階的移行

・“登熟シフト”を見越した作期前倒し、直播・中干し最適化

・ハウスではミスト・遮光・循環扇の複合制御と断熱改善で冷房負荷を低減

・営農×需要:“暑さに強い作物(サツマイモ、オクラ、シシトウ等)”の面積マネジメント

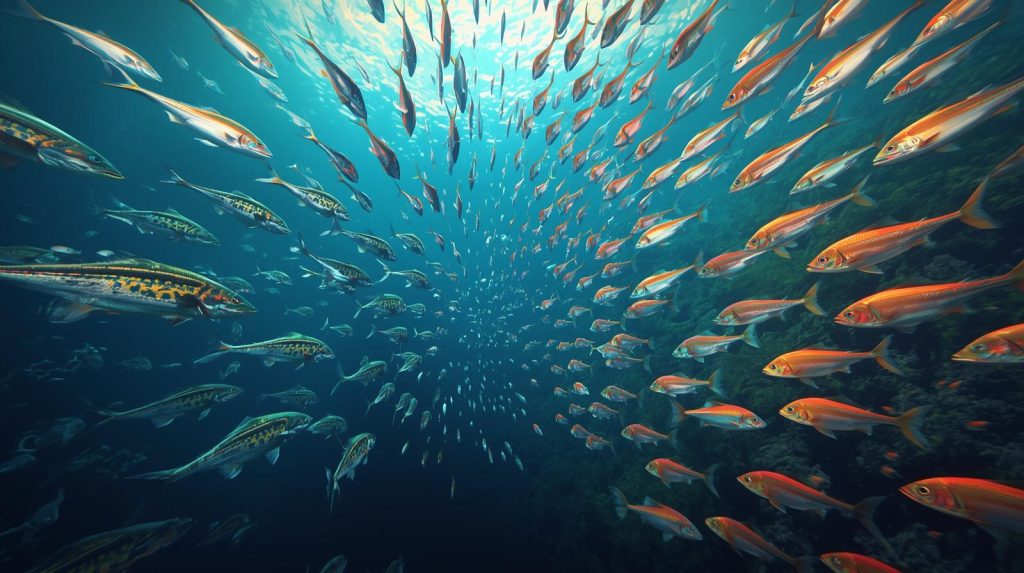

海も“二極化”する:サンマ・サケが遠のき、南の魚が近づく

海水温上昇や黒潮の流路変動は、資源量・分布・漁場位置を揺さぶります。

サンマ・スルメイカ・サケの漁獲は近年大幅減少が続き、高水温系の魚が北方へ拡大する現象が各地で確認されています。

結果として漁場の沖合化・変動化が進み、燃油費や出漁判断の難度が上がるという“損益構造”の変化が現場に直撃しています。

地域産業への具体影響

・水揚げ・加工ラインの“対象魚種”が年々変わる → 仕入・販路のポートフォリオ化が必須

・観光地の名物料理・祭りはメニュー転換や旬の再定義が鍵(例:秋刀魚祭→近縁種・代替料理)

観光・イベントの「時間割」を組み替える

桜の前倒し+紅葉の遅延は、繁忙の山谷を“春短期・秋長期”へ変えます。

スキー観光は積雪リスク増大で営業日・コース規模の最適化が不可避。

一方、夏季レジャーは熱リスク管理を徹底すれば夜間・早朝帯の高付加価値化が狙えます。

学校・スポーツは時間・季節のレイアウト換えが中期的に必要です。

観光事業者の実装例

・“見頃の可視化ダッシュボード”でダイナミックプライシング

・熱中症対策ツアー規格(WBGT連動の休憩・ミスト・氷嚢・電解質)

・「夜桜・夜紅葉」やナイトハイク×サウナ等の時間シフト型商品

AIが描くシナリオ:2040年代の日本

- 季節の“地図”が塗り替わる

稲・リンゴ・ミカンなどの適地は緯度・標高方向へ再配置。熱帯果樹は施設園芸×再エネ熱で北海道でも定番化。 - イベントの“時間割”が変わる

春のピークは3月中旬~下旬に前倒し、秋の紅葉商戦は12月上旬までロングテール。 - 海の幸が“北上”

近海の対象魚は南方系が増え、加工・物流は季節・海域分散が標準に。 - 夏の屋外活動は“再設計”

午後帯の運動・作業は段階的に縮小し、“朝夕シフト”が常識に。

私たちが“今”できること(個人・地域・産業)

個人

・冷房の効率化(断熱カーテン、気密改善、扇風機併用)

・移動は朝夕シフト、衣類は遮熱・通気重視

・“旬”の再学習:地場×季節のアップデート

自治体・観光

・見頃・暑さ指数のリアルタイム公開、ナイトタイムエコノミーの拡充

・避暑地の再編集(標高別・風通し別のモデルルート)

・学校行事・部活動の時間再設計(朝練・室内代替・開催期変更)

農水産・流通

・品種・作型のポートフォリオ化、施設園芸の再エネ熱化

・冷凍・チルド物流の季節偏在対策と代替魚メニューの開発

・“北海道マンゴー”型の地域資源×技術の象徴商品づくり

まとめ:四季は失われない、しかし並び順と色合いは変わる

データが示すのは、「異常」が「平常」に置き換わる速度です。年平均気温の+1.40℃/100年というトレンド、猛暑日の約3.9倍化、桜の前倒しと紅葉の遅延、海の魚の北上。

どれも“もう始まっている”変化です。

AIは、私たちが適応(Adaptation)と緩和(Mitigation)を同時に進める前提で、日本の四季は形を変えて存続すると見ています。

すでに芽吹いた「北海道マンゴー」のように、発想と技術で“新しい旬”を創り出す余地は大きい。

四季の並び順と色合いが変わる未来を、私たちの選択で美しく塗り直していきましょう。

唐沢農機サービスでは一緒に働く仲間を募集しています!

リクルートサイトをぜひチェックしてみてください!