こんにちは、我が家では朝晩ストーブをつける様になりました。

秋の気配を通り越し冬の訪れをひしひしと感じる今日この頃です。

さて、前回の続きとなります。

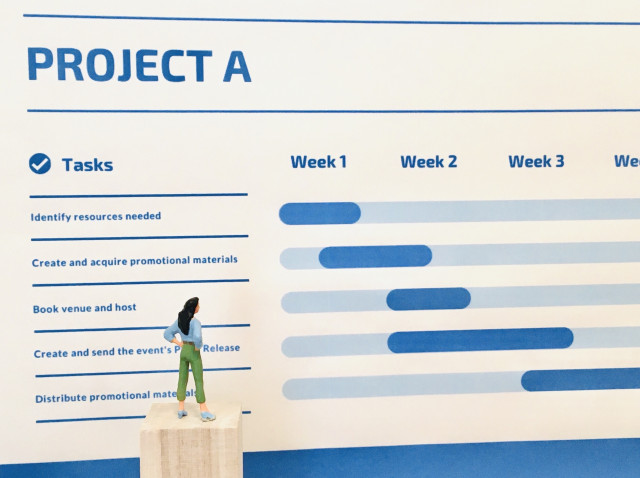

通販の商品ページでお酒をカートに入れてから購入完了までの一連の流れが分かる各ページをプリントアウトしたものを申請書に添付しなければなりません。

しかし、実際の商品ページや、カートシステムがこの段階では出来上がってない事が多い為、サンプルページを作成してプリントアウトしたものを添付します。

このサンプルページを作成するのにも、弊社スタッフがイラストレーターを難なく使いこなせるお陰で、すんなり作成できました(感謝です!)

お酒のページには目立つ様に「未成年の飲酒は法律で禁止されています」

など、未成年に対しては酒類を販売しない旨はっきり表記しなければなりません。

他に、申請書類と一緒に持っていかなければならない添付書類は以下が必要でした。

・土地全部事項証明書@600円×5部=3,000円

・建物全部事項証明書@600円×2部=1,200円

・登記簿 履歴事項証明書@600円×1部=600円

・県税納税証明書@400円×2部=800円

・市税納税証明書@300円×1部=300円

・社長の住民票@300円×1部=300円

・土地公図 @450円×1部=450円

提出する書類を揃えるだけで合計6,350円かかりました。

さて!申請書と添付書類が揃ったので

「通信販売酒類小売業免許申請書チェック表」

で一つ一つチェックして漏れがないことを確認し、いざ税務署へ提出です!

提出した後は、内容確認の電話が3回ほどありましたが提出日から2カ月と8日後

「免許が無事交付されましたので税務署へお越しください」と連絡がありました。

やったーぁぁぁ!

登録免許税3万円をお支払いして無事に酒類免許取得となりました。

免許取得にかかった費用は合計36,350円

行政書士に頼む場合の10分の1程度で済みました。

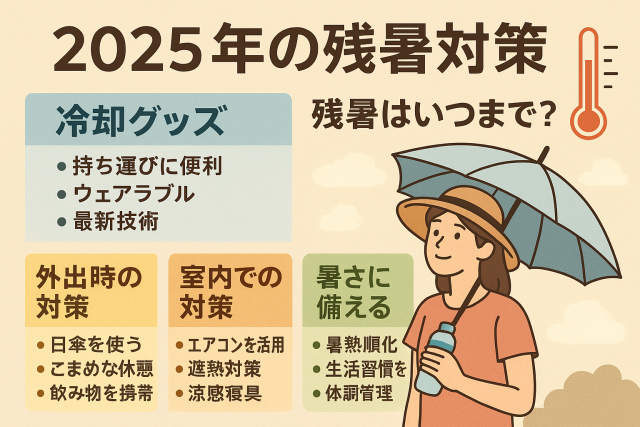

免許取得後にも酒類販売管理者の選任や定期的に受講する必要のある研修、帳簿義務や未成年の飲酒防止への取り組みなど、様々な義務が課されています。

毎年提出しなければならない書類もあり酒類免許は取得したらそれで終わりではないんですね。

私のような素人でも税務署の方の力をお借りしながら、通信販売酒類小売業免許を取得する事ができました。

これから酒類免許を取ろうと思われている方に少しでも参考になれば幸いです。

農家直売どっとこむの商材にワインも仲間入りして、無事販売開始となりました!

秋の夜長、ワインを飲みながらゆったりしてみてはいかがでしょうか?