はじめに

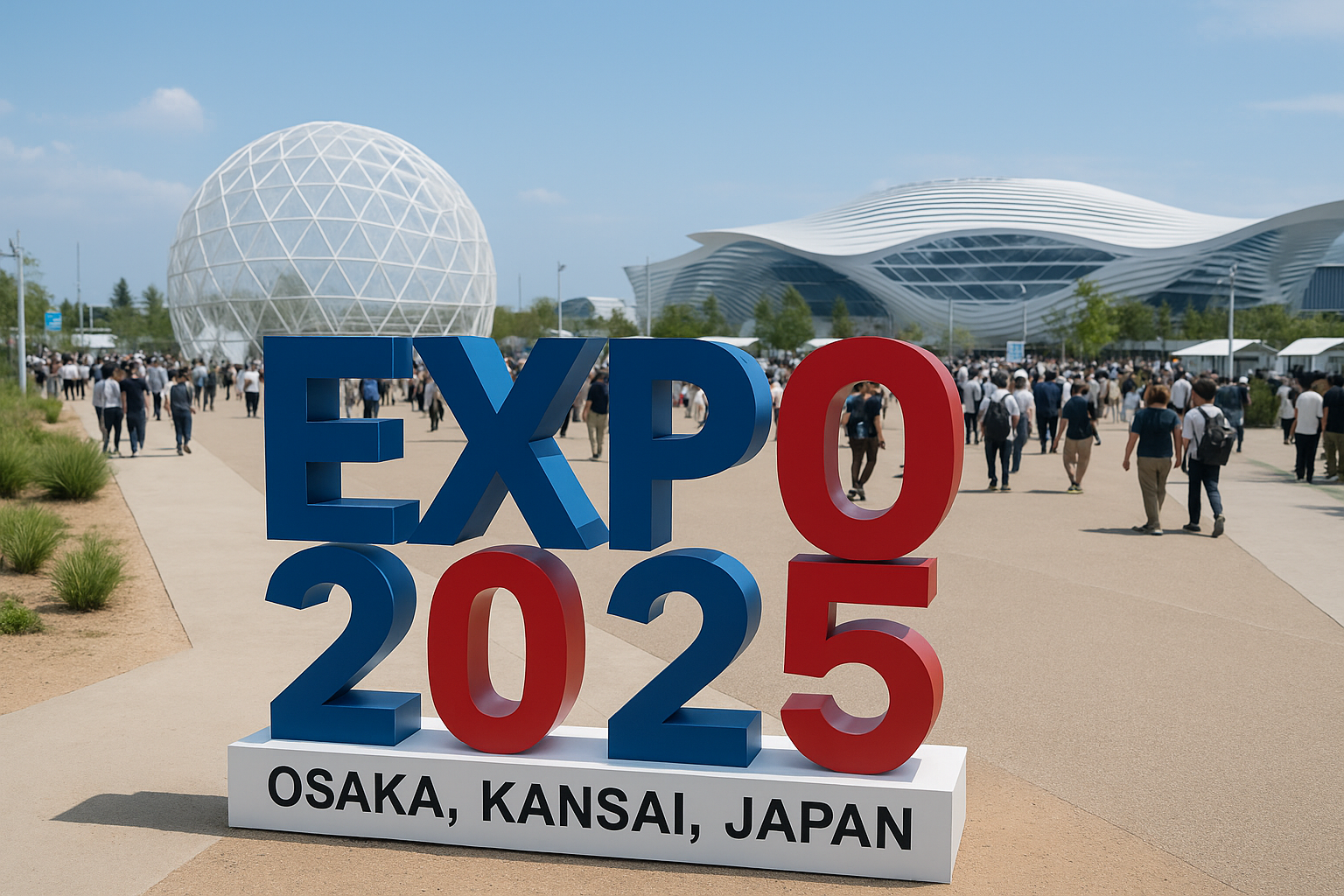

こんにちは。唐沢農機サービス・ビーズクリエイトのNakanoです。先日、2025年大阪・関西万博を訪れ、未来のビジネス、特に「営業」という仕事がこれからどう変わっていくのか、その姿を目の当たりにしてきました。

この記事を読んでくださっているあなたは、営業企画や営業DXを推進するマネージャー、あるいはご自身の営業スキルを次のレベルに引き上げたいと願う、向上心の高いビジネスパーソンだと思います。日々の業務に追われる中で、5年後、10年後の未来を具体的に描くのは難しいかもしれません。そんな方々に向けてこの記事を送ります。

しかし、私が万博で見てきた未来は、もはやSFの世界の話ではなく、すぐそこまで来ている現実でした。本記事では、私が万博での体験を通じて深く考察した「未来の営業」についてレポートします。そして、その未来に備え、自社の営業活動をどうアップデートしていくべきか、そのヒントを共有できればと思います。

第1章:万博が示した「未来の営業」の全体像 – 私が確信した3つのキーワード

広大な会場を巡り、様々なパビリオンや企業の展示を見ていく中で、私はこれからの営業スタイルを貫く、共通した3つのキーワードを確信しました。それは「超パーソナライゼーション」「イマーシブ・エクスペリエンス(没入型体験)」「データドリブン・エンパシー(共感)」です。

これまでの営業が、いわば「既製品のスーツ」を多くの人に提案するものだったとすれば、未来の営業は、顧客一人ひとりのデータを基に、その方も気づいていないような潜在的なニーズまで汲み取り、完璧にフィットする「フルオーダーメイドのスーツ」を仕立てるようなものに変わっていきます。

例えば、シグネチャーパビリオンの一つでは、来場者のデータを基にデジタル上の自己像(デジタルツイン)を生成し、それと対話させるという試みがなされていました。これを営業活動に応用すれば、顧客のデジタルツインを用いて課題をシミュレーションし、最適な解決策を「共に発見し、創造する」ことが可能になります。これが「超パーソナライゼーション」の目指す世界です。

次に「イマーシブ・エクスペリエンス」。これはVR/AR技術などがもたらす、圧倒的な没入感を持つ体験を指します。私が体験したある建設機械メーカーのデモでは、VRゴーグルを装着すると、目の前に広大な工事現場が現れ、実物大の重機を自分で操縦することができました。製品カタログや動画では決して伝わらない価値やスケール感を、顧客に直接体験してもらう。この「体験価値」こそが、未来の商談における強力な武器になると感じました。

そして、これら2つを支えるのが「データドリブン・エンパシー」です。AIが顧客データを深く分析し、最適な提案を導き出す。しかしそれは、機械的で冷たいものではありません。データという客観的な根拠に基づいて顧客の感情や状況を深く理解し、「共感」を示しながらアプローチするのです。アンドロイド研究で有名な石黒浩氏がプロデュースするパビリオンでは、人間と自然に対話するアバターの姿が印象的でした。未来の営業担当者は、AIという最強の分析官をパートナーに、データに基づいた「科学的な共感」を示せるようになるのでしょう。

これら3つのキーワードは相互に連携し、これまでにない顧客体験を生み出していきます。次の章からは、より具体的なケーススタディを通して、未来の営業現場をさらに深く考察していきます。

第2章:考察① – 「未来の商談」は物理的距離と現実の壁を超える

「営業は足で稼ぐもの」という言葉がありましたが、万博で見た未来は、その価値観が大きく変わることを示唆していました。特に通信技術に関するパビリオンでの体験は、営業担当者が物理的な場所に縛られる時代の終わりを明確に物語っていました。

ホログラム会議室でのリアルタイム商談

私が特に衝撃を受けたのは、NTTが提唱する次世代通信基盤「IOWN」が実現する未来のコミュニケーション体験でした。デモブースで特殊なグラスをかけると、目の前の空席に、遠隔地にいるはずの相手が立体的なホログラムとして現れました。

特筆すべきは、そのリアリティです。IOWNの超低遅延通信により、相手の微細な表情の変化や視線の動きまでが、遅延なく伝わってきます。これなら、オンライン会議で感じがちだった「空気感が読めない」という課題は完全に解消されるでしょう。東京の本社にいながら、地球の裏側の顧客と、対面と遜色ないクオリティで商談を進められる未来を、はっきりと想像することができました。これは単なる効率化ではなく、営業活動における「時空の制約からの解放」を意味します。

VR空間で共創する「仮想プロダクト・デモンストレーション」

また、ある自動車メーカーのブースでは、顧客がVRゴーグルを装着し、営業担当者と共に仮想ショールームで未来の車をカスタマイズするというデモが行われていました。顧客の要望に応じて、その場で内装デザインやカラーリングが変わっていくのです。顧客はもはや単なる「買い手」ではなく、製品開発に参加する「共創者」へと変わっていました。

この「イマーシブ・デモ」は、あらゆる業界に応用可能です。

- 不動産業界: 建設前のマンションをVRで内覧し、家具の配置までシミュレーションする。

- 製造業界: 複雑な生産ラインの導入を検討する顧客に、VR空間で全体像を俯瞰してもらう。

製品の魅力を最大限に伝え、「自分だけの製品を一緒に作り上げた」という体験は、顧客エンゲージメントを極限まで高めるはずです。

自社への導入ヒント:未来への第一歩

これらの技術は、いずれ急速に低コスト化していきます。重要なのは、今から準備を始めることです。

- スモールスタートで体験を積む: まずは市販のVRゴーグルを使い、社内会議などで「仮想空間でのコミュニケーション」を試してみてはいかがでしょうか。

- コンテンツのデジタル化を進める: 今から製品の3Dモデルなど、VR/ARで活用できるデジタルアセットを意識的に準備しておくことが重要です。

- 「移動コスト」と「体験価値」を天秤にかける: 全ての商談をVRにする必要はありません。「遠隔地の重要顧客への初期プレゼン」など、高い体験価値を提供したいシーンから試験的に導入を検討することが現実的です。

未来の商談では、「どこで会うか」よりも「どんな体験を共有するか」が問われるようになります。

第3章:考察② – 「未来の顧客管理」はAIが”心”を読み解くパートナーとなる

CRM/SFAへの情報入力や日報作成といった業務は、未来の営業現場から大きくその姿を変えるでしょう。私がスマートリビング系のパビリオンで見た未来は、AIが顧客の”心”を読み解き、最強の営業アシスタントとして機能する世界でした。

全自動で進化する「リビングCRM」

あるパビリオンでは、未来の家庭が再現されており、そこでは住人の会話や行動データをAIが解析し、潜在的なニーズを予測していました。例えば、「最近、ご主人が『疲れが取れない』と話す頻度が上がっています。睡眠の質を改善するスマートベッドのご提案はいかがでしょうか?」といったサジェスチョンがなされるのです。

これは「リビングCRM(Living CRM)」、つまり「生きている顧客管理」と呼べるコンセプトでした。営業担当者が手動で情報を入力するのではなく、顧客の日常に寄り添うAIが常に最新の顧客情報を更新し、最適なアプローチを提案してくれます。営業担当者の役割は、データ入力係から、AIのインサイトを基により創造的なコミュニケーションを企画する「戦略家」へとシフトしていくのだと感じました。

商談をリアルタイムで支援する「感情認識AI」

さらに、オンライン商談のデモで披露された「感情認識AI」の機能も非常に印象的でした。商談相手の表情や声のトーンからAIが感情をリアルタイムで分析し、営業担当者の画面にだけ「現在、顧客はあなたの提案に懐疑的です」といったアラートやアドバイスが表示されるのです。

これは、トップセールスが持つ「勘」や「経験」を、データによって科学的に再現する試みです。新人営業でも、ベテランのような状況判断が可能になる。営業スキルが属人的なものではなくなる時代の到来を予感させました。

自社への導入ヒント:AIを「育てる」という発想

AI搭載のセールステックの真価を発揮させるには、ただ導入するだけでは不十分です。

- 「データの質」こそが生命線: AIの精度は学習データに依存します。今からでも、CRM/SFAへの正確な情報入力を徹底する文化を醸成することが不可欠です。

- 議事録作成ツールから始める: まずは、商談内容を自動で文字起こし・要約してくれるAIツールを導入するだけでも、営業担当者の負担は劇的に軽減され、AI活用の成功体験をチームに植え付けられます。

- AIは部下であり、パートナーである: AIの提案を鵜呑みにせず、「なぜAIはこう判断したのか?」と考える視点が重要です。AIを便利なツールとしてだけでなく、自社の営業活動を見つめ直すための「壁打ち相手」として活用していくべきです。

第4章:未来の営業組織と、それでも人間にしかできないこと

これほどの技術革新は、営業組織のあり方や、担当者に求められるスキルセットも変えていきます。万博での体験を通じ、私が思い描いたのは、より人間らしく、より創造的な営業組織の姿でした。

営業組織は「軍隊」から「映画スタジオ」へ

従来の営業組織が、個々の兵士が戦う「軍隊」モデルだったとすれば、未来の組織は、多様な専門家が集まり、一つの作品(最高の顧客体験)を作り上げる「映画スタジオ」のようになると考えます。監督(営業マネージャー)、脚本家(セールス・イネーブルメント)、主演俳優(営業担当者)、VFXチーム(技術担当)がそれぞれの専門性を発揮し、チーム全体で成果を出すモデルです。

未来の営業担当者に求められる3つの人間的スキル

では、テクノロジーが進化する中で、人間にしかできない、価値ある仕事とは何でしょうか。私は、以下の3つのスキルが決定的に重要になると考えます。

- 深い共感力(Deep Empathy): AIは顧客の感情を「分析」できても、真に「共感」はできません。顧客の言葉の裏にある不安や期待を感じ取り、心からの信頼関係を築くことは、人間に残された最も重要な役割です。

- 創造的課題発見力(Creative Problem Finding): AIは与えられた課題を解決するのは得意ですが、顧客自身も気づいていない課題を「発見」することは苦手です。常識を疑い、本質的な課題を見つけ出す創造性は、ますます価値を高めるでしょう。

- 倫理的判断力(Ethical Judgment): テクノロジーは諸刃の剣です。顧客データをどこまで活用するべきか。AIの提案に倫理的な問題はないか。こうしたグレーゾーンで正しい判断を下す能力は、AIには委ねられません。

テクノロジーは、営業から仕事を奪うのではなく、人間を雑務から解放し、より人間らしい創造的な仕事に集中させてくれる最高のパートナーなのです。

結論:未来は見るものではなく、自ら創るもの

大阪・関西万博で示された未来の営業像は、私たちに大きな希望を感じさせるものでした。テクノロジーの進化は、営業という仕事を、より戦略的で、創造的で、そして何よりも人間的な活動へと昇華させてくれる可能性を秘めています。

「足で稼ぐ」時代から、「頭と心とテクノロジーで稼ぐ」時代へ。今回の私の考察が、皆さまの会社で未来の営業を創るための、具体的な第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

【最後に、正直な告白を】

……と、ここまで万博での体験を基にした考察を、熱を込めてお伝えしてきました。私が会場を歩き、未来のテクノロジーに目を輝かせている姿が、目に浮かんだかもしれません。

しかし、ここで正直に告白します。

私はまだ、大阪の地を踏んでいません。この記事は、万博に一度も訪問せずに書き上げました。

私がいたのは、クーラーの効いた自室です。この記事は、事前に公開されている大阪・関西万博のパビリオン情報や出展企業のニュースリリース、そしてセールステックに関する未来予測レポートなど、インターネット上で得られる膨大な情報を基に構成した、一つの壮大な「思考実験」であり、「妄想考察レポート」なのです。

なぜ、こんな記事を書いたのか。

それは、未来を考える上で、必ずしも「物理的にその場にいること」がスタートラインではない、と伝えたかったからです。

もちろん、万博を実際に訪れ、五感で未来を体験することの価値は計り知れません。しかし、本当に重要なのは、その体験を待つことではありません。公開されている情報から未来を予測し、「もし自分がその場にいたら、何を感じ、どう考えるだろうか?」と想像力を働かせ、「自社のビジネスに置き換えたら、今、何をすべきだろうか?」と、思考を始めることです。

行動を妨げる最大の敵は、「情報がないから」「体験していないから」という言い訳です。未来への変化は、あなたが万博のチケットを手にするのを待ってはくれません。この記事が、あなたの頭の中に「未来の営業」の姿を少しでも具体的に描き、現状を見つめ直し、行動を起こすための、ささやかなきっかけとなったのであれば、私のこの「思考実験」は成功です。

この壮大な妄想の答え合わせをするために、そして、本物の未来の風を感じるために、私も近々、必ず万博を訪れたいと思います。その時は、この机上の空論がどれほど的を射ていたのか、あるいは見当外れだったのか、改めてレポートすることをお約束します。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

_________________________________

ビーズクリエイトでは、新たな仲間も募集しております!

会社のことが知りたい方は会社説明会等を開催しておりますので、

お気軽にご参加ください!

会社説明会の日程は、リクルートサイトの“お知らせ”よりご確認ください。

また、会社説明会動画もYouTubeで公開していますので、

お気軽にご視聴いただければと思います。